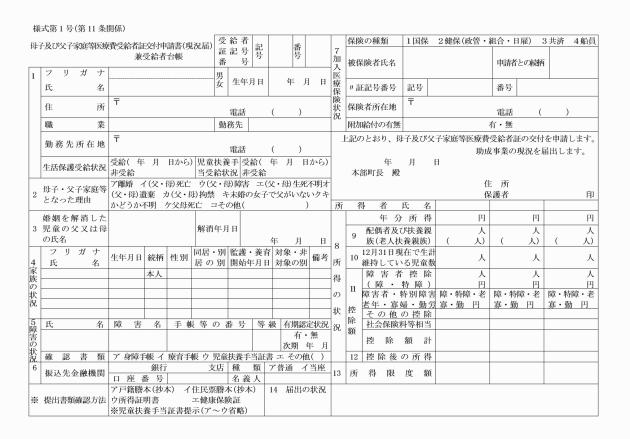

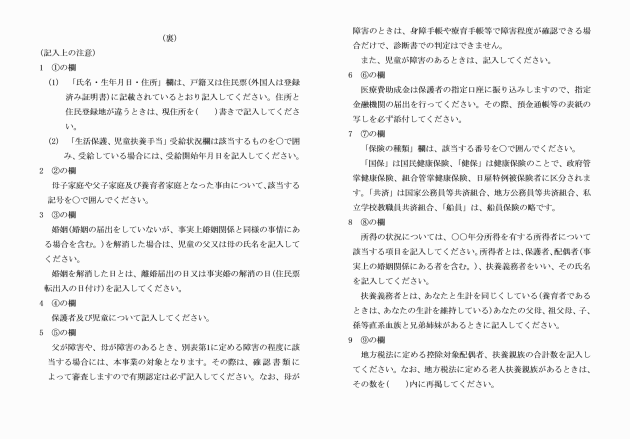

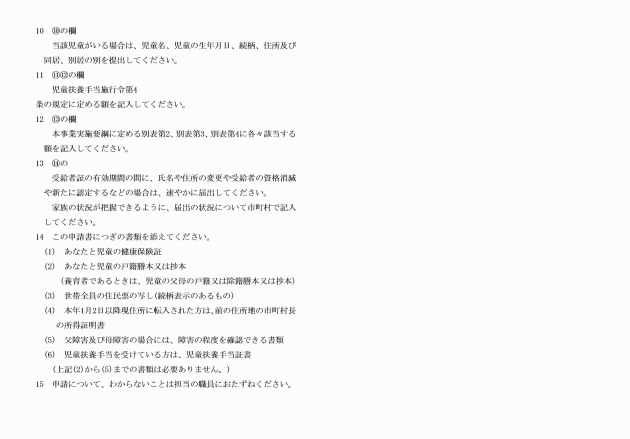

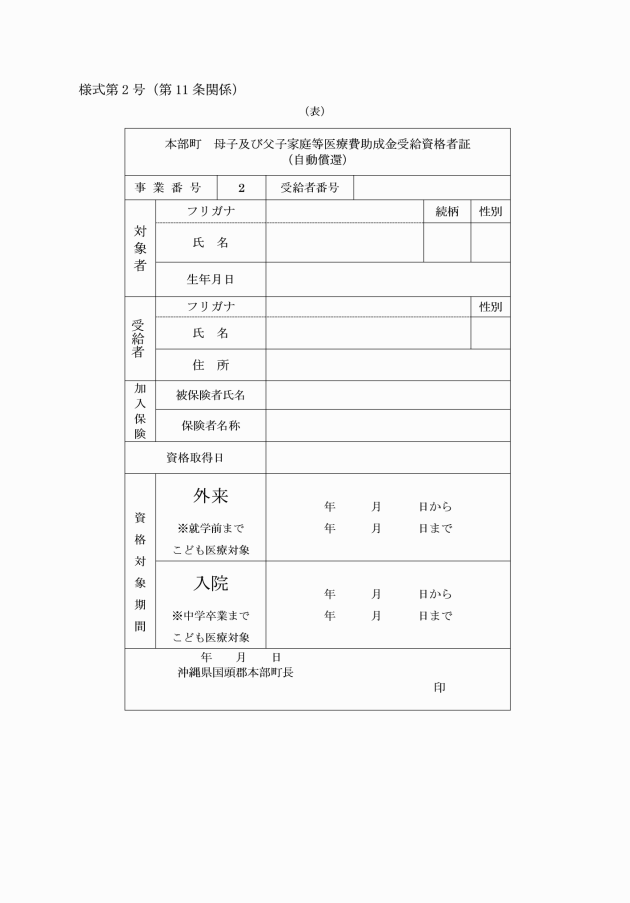

○本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年本部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(母子家庭の児童)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない状態児童

(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(8) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(父子家庭の児童)

第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める児童とは、前条に準ずる児童をいう。この場合において、前条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。

(養育者)

第4条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する父母以外の者をいう。また、ウの場合において、第2条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。

ア 父母が死亡した児童

(保護者)

第5条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。

(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。

(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。

(他の医療費助成事業等)

第6条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 本部町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年本部町条例第17号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

(2) 本部町こども医療費助成金支給条例(平成6年本部町条例第15号)に規定する対象こどもであって、同条例に規定する助成対象者が保護する者

(3) その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されている医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者

(所得の限度額)

第7条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除く保護者にあっては児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては施行令第2条の4第7項に規定する額のとおりとする。

(2) 第2条第1項第6号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第2条第1項第7号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでない者

(5) 第2条第1項第8号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第8項に規定する額のとおりとする。

(所得の額の計算方法)

第9条 条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法については、施行令第4条第1項及び同条第2項の規定を準用する。

(規則で定める特例)

第10条 条例第4条第2項に規定する規則に定める場合については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。)第12条第1項の規定を準用する。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類

(受給者証の返還)

第12条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

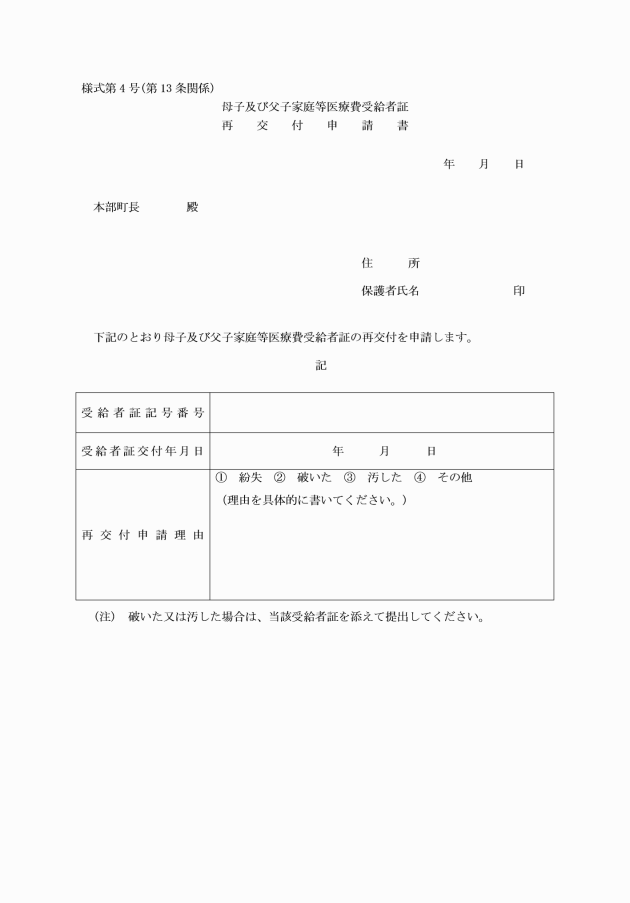

(受給者証の再交付)

第13条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

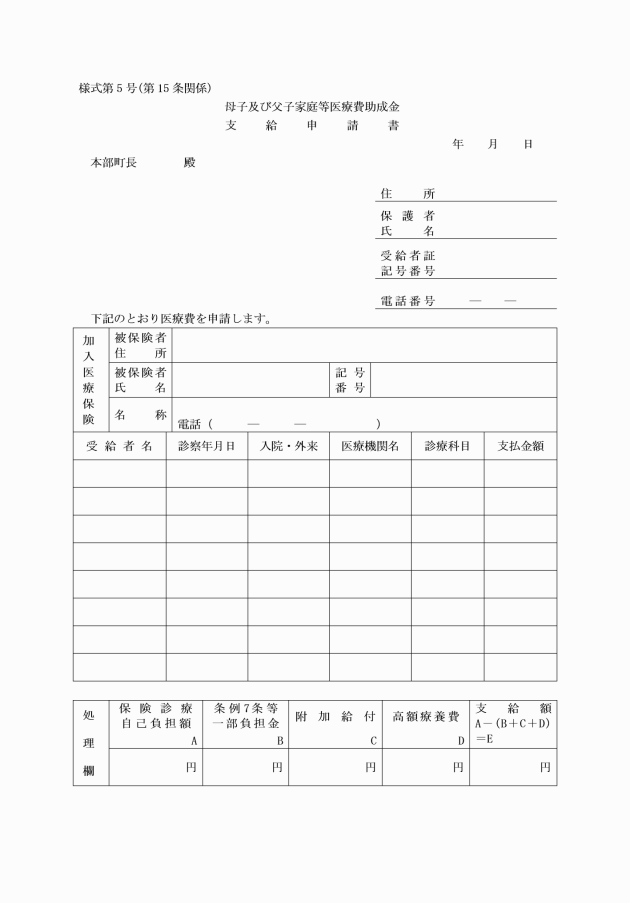

(1) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費をいう。

(2) 他法負担 第6条に規定する医療費助成事業等による医療費をいう。

(3) 一部負担金 別表第2に定める額をいう。

(4) 保険医療機関等 次に掲げる機関をいう。

ア 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局

イ その他町が定める病院、診療所又は薬局

ウ 指定訪問看護事業者(指定訪問看護ステーション)

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。

3 第1項の申請は、受給者が医療給付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所が変更したとき。

(2) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。

(3) 受給者のうち一部の者が条例第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、交付申請書兼受給者台帳に住民票及び保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年10月末日までに行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が継続して手当を受給する場合における現況届についてはこの限りではない。

(添付書類の省略)

第19条 町長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

附則(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附則(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日の医療費から適用する。ただし、この規則改正にかかる受給資格の認定については令和6年10月31日までの申請については令和6年4月1日に遡って認定したものとみなす。

別表第1(第2条関係)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第14条関係)

区分 | 一部負担金の額 |

外来受診 | 1人1か月につき、1保健医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は、各医療機関に含む。)に1,000円 |