○本部町予算規則

令和6年3月27日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の予算に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 課等(本部町課設置条例(平成17年本部町条例第23号)第1条に規定する課、本部町教育委員会事務局組織規則(昭和63年本部町教育委員会規則第3号)第2条に規定する事務局、議会事務局及び選挙管理委員会その他の各委員会をいう。)の長をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 予算担当課長は、町長の命を受けて毎年12月1日までに翌年度の予算の編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

(予算に関する要求書及び見積書の提出)

第4条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌事務について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに予算担当課長に提出しなければならない。

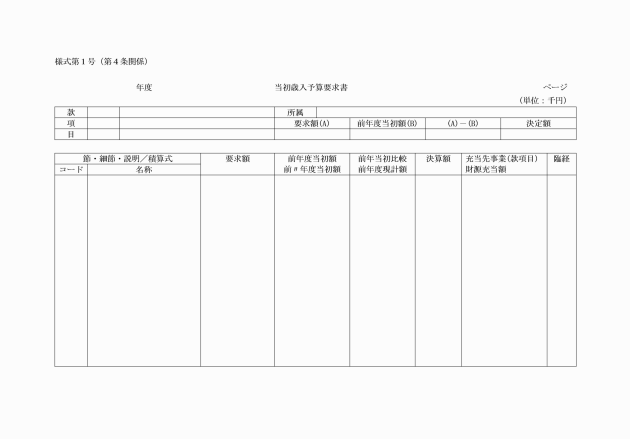

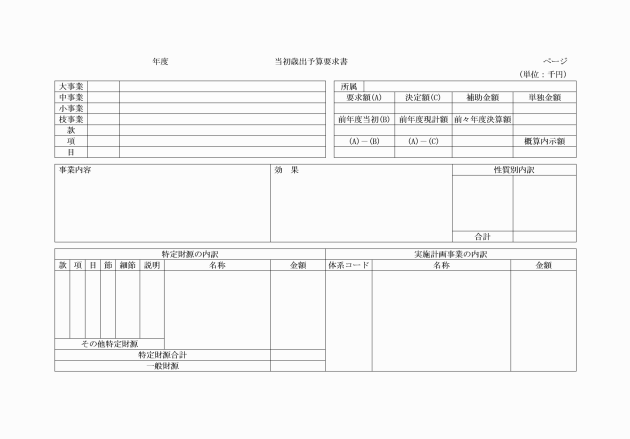

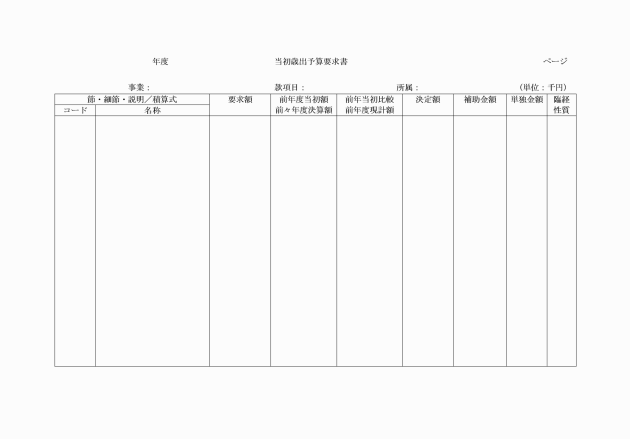

(1) 当初歳入(歳出)予算要求書(様式第1号)

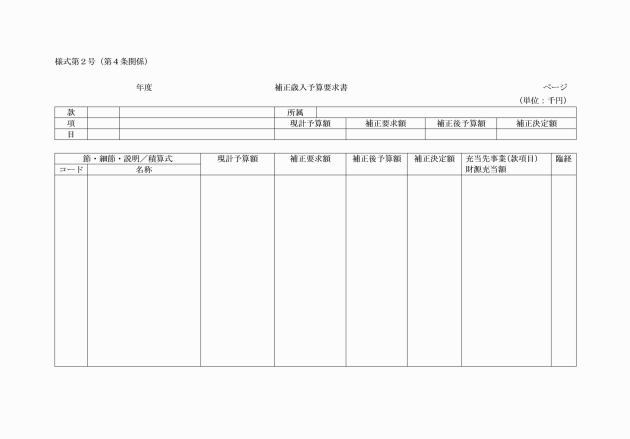

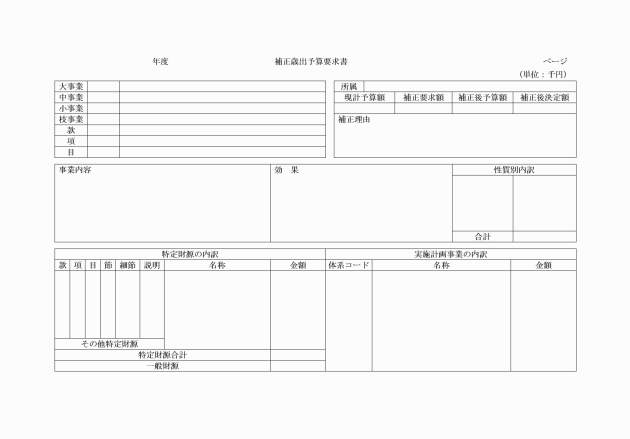

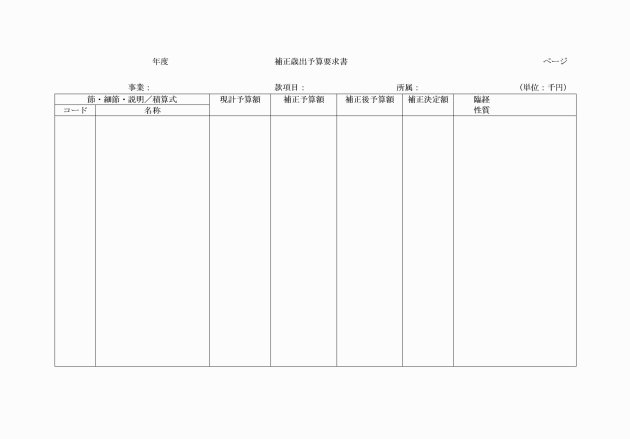

(2) 補正(歳入)歳出予算要求書(様式第2号)

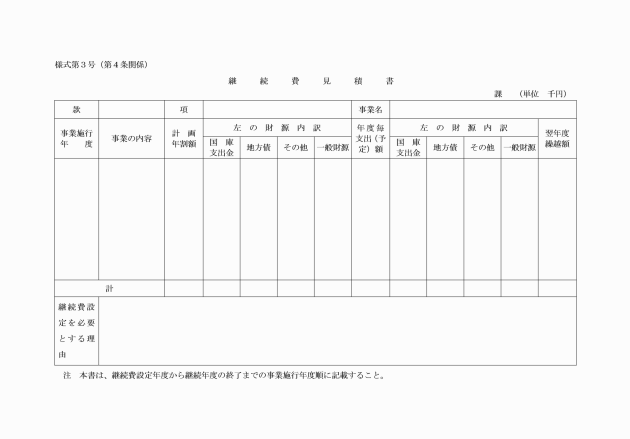

(3) 継続費見積書(様式第3号)

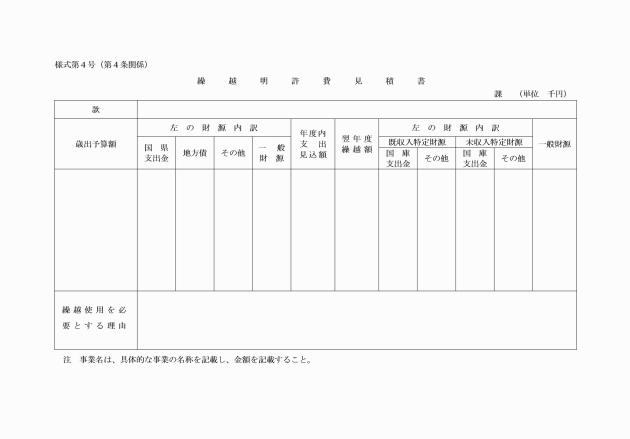

(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)

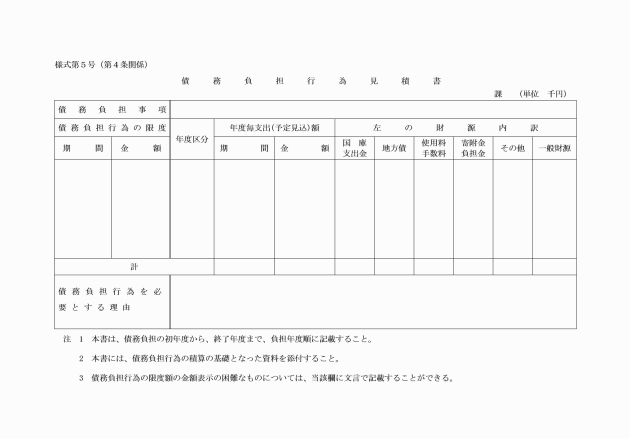

(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(6) その他予算担当課長が指示する書類

(予算見積審査及び査定)

第5条 予算担当課長は、前条の見積書等が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、町長の査定を受けなければならない。

2 予算担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課長等の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算原案の調製)

第6条 予算担当課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知するとともに、予算の原案及び施行令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 予算担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行計画及び予算の配当)

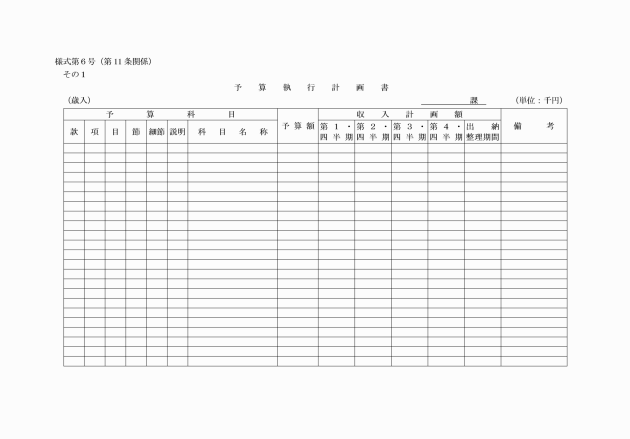

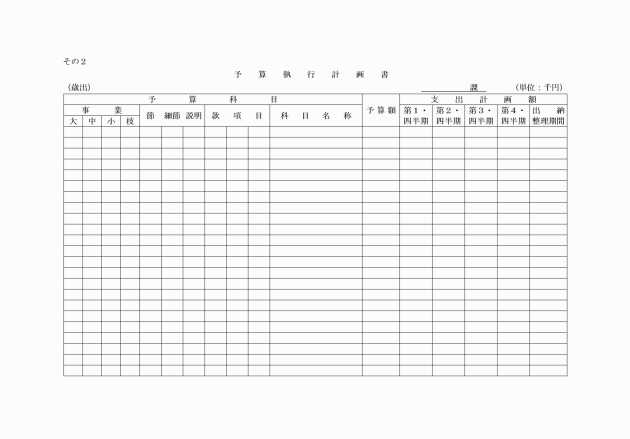

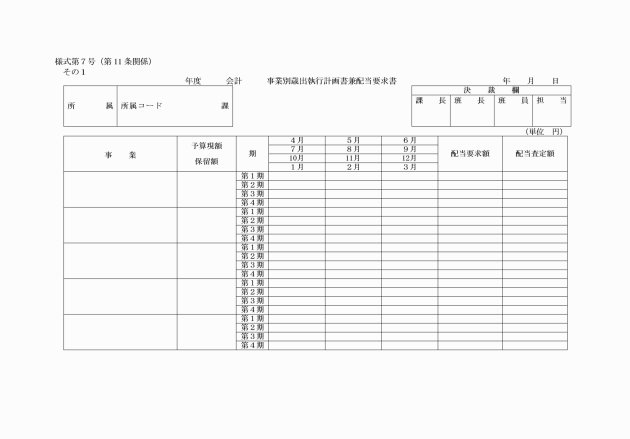

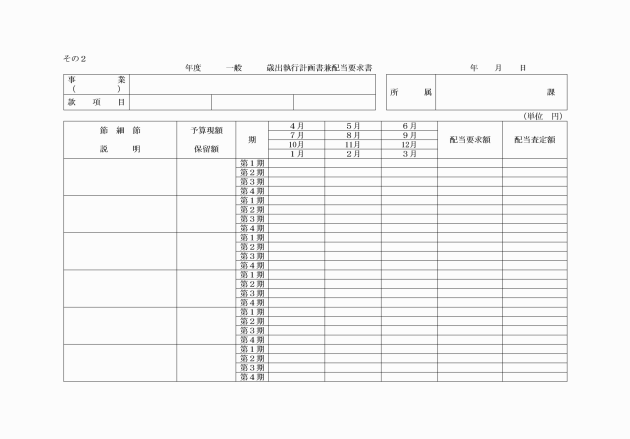

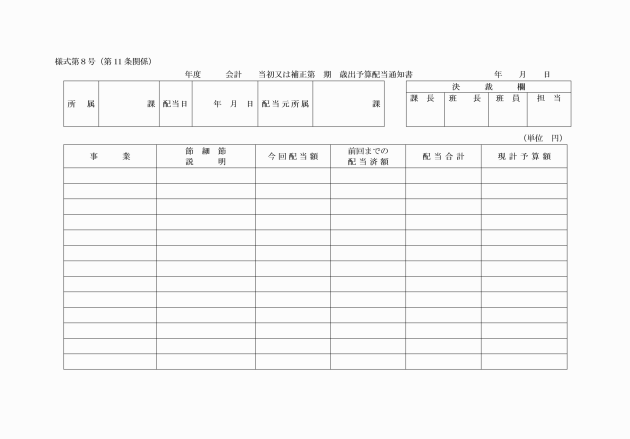

第11条 課長等は、第9条の通知を受けた予算に基づき、予算執行計画書及び配当要求書を指示する日までに予算担当課長に提出しなければならない。補正予算の成立その他やむを得ない理由により予算執行計画書及び配当要求書を変更するときも、同様とする。ただし、予算の一括配当を行い、特に配当を要しない場合と認めた場合は、この限りでない。

3 予算担当課長は、前項の規定による決裁を終了したときは、課長等に予算の配当をしなければならない。この場合において、予算の配当は、年間を数期に区分することができる。

4 前項の規定により予算配当をした後、配当替えを必要と認められる理由が生じた場合は、予算の追加又は減額の配当をすることができる。

6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算執行の制限)

第12条 課長等は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項に規定する特定の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものについては、この限りでない。

(歳出予算の流用)

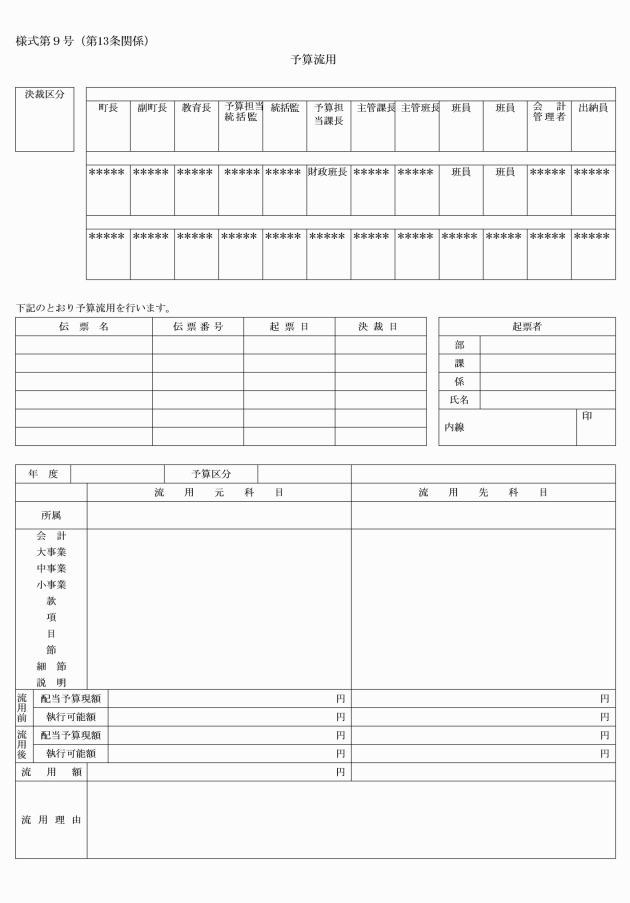

第13条 課長等は、予算に定める各項間の流用、配当予算の目又は節間流用を必要とするときは、予算流用(様式第9号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、流用の決定があったときは、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費及び食糧費を増額するための流用

(2) 負担金補助金及び交付金のうち補助金を増額するための流用

(予備費の充用)

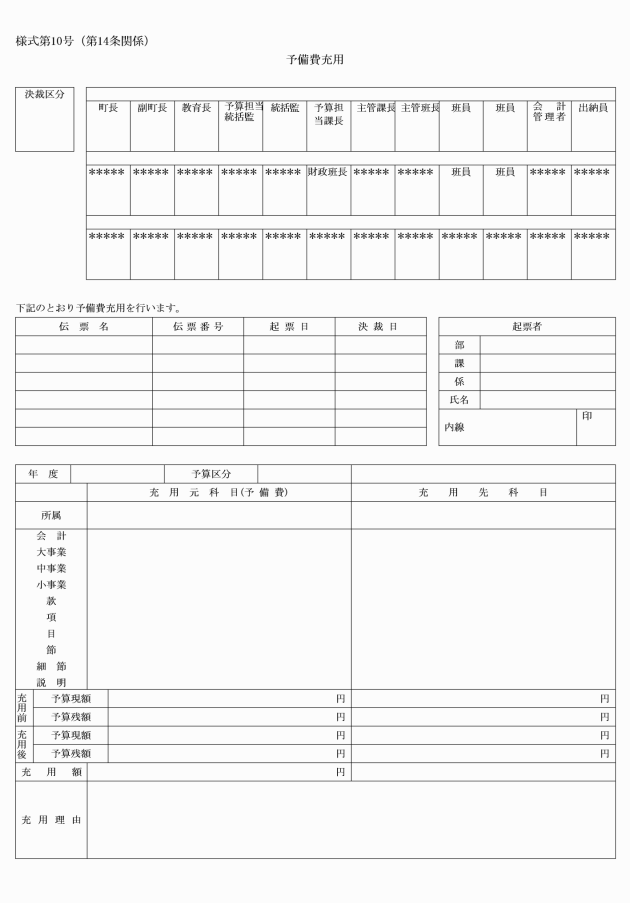

第14条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用(様式第10号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、充用の決定があったときは、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

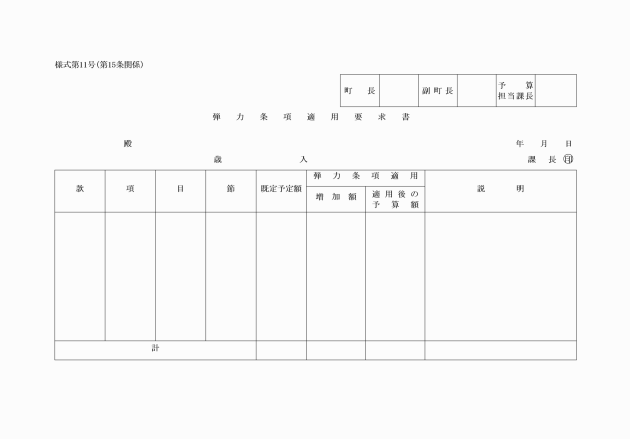

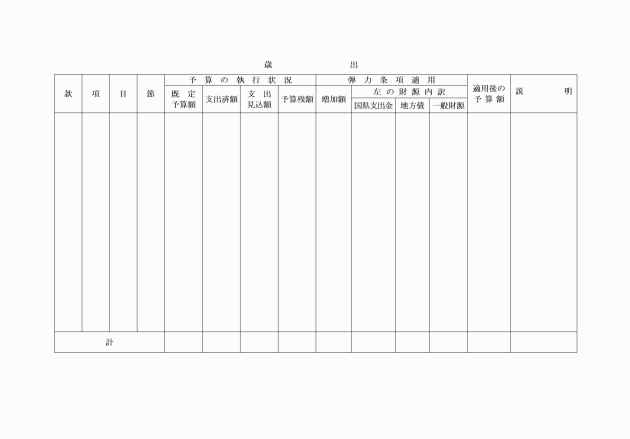

(弾力条項の適用)

第15条 課長等は、法第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第11号)を作成し、予算担当課長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに予算担当課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(予算に関する重要事項の合議等)

第17条 課長等は、次に掲げる予算に関する事項については、予算担当課に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が300万円以上となる契約

(2) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為

(3) 予算外に新たに義務の負担を生ずる事務及び事業の計画

(4) 予算を伴うことになる条例、規則及び要綱等の制定又は改廃

(5) 1件の金額が1,000万円以上の国・県補助事業及び起債対象事業の計画

(6) その他予算に関係のある重要又は異例の事項

(繰越し)

第18条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、予算担当課長が定める期日までに繰越計算書を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の繰越計算書を受けたときは、これを審査し、決定後、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

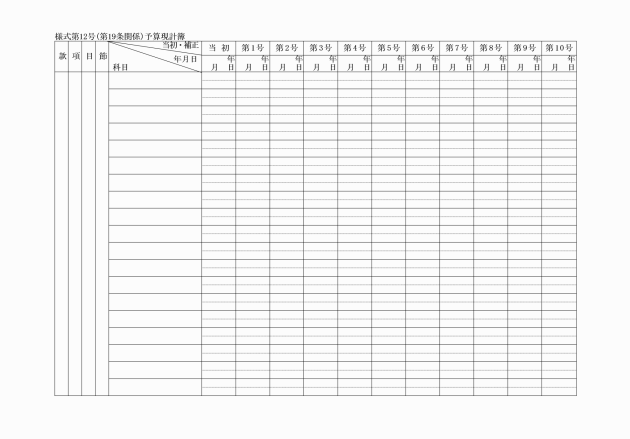

(予算現計)

第19条 予算担当課長は、予算現計簿(様式第12号)により歳入歳出予算の現計を明確にしておかなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(本部町財務規則の廃止)

2 本部町財務規則(昭和61年本部町規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、令和6年度以降の予算に係る事務について適用し、令和5年度以前の予算に係る事務については、前項の規定による廃止前の本部町財務規則の規定を適用する。

(町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

4 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(令和3年本部町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年規則第18号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。