○本部町保育の実施等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第16号

本部町保育の実施等に関する条例施行規則(昭和62年本部町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町保育の実施等に関する条例(昭和62年本部町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(1) 就労証明書

(2) 自営業・内職・農業・その他証明書就労証明書

(3) 子どもの状況に関する調査票

(4) 市町村所得課税証明書

(5) 身体障がい児(者)手帳又は特別児童扶養手当証書又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し

(6) その他証明に必要な書類

2 前項の認定をする場合は、保護者のいずれもが条例第2条第1項各号のいずれかの事由に該当するものでなければならない。ただし、条例第2条第1項第1号において町長が定める時間は、一月において64時間以上労働することを常態とするものとする。

3 町長は、認定申請書及び必要書類に不備がある場合は、必要な調査を行い、又は必要書類の提出を求める事ができる。

4 町長は、支給認定の用件に該当しないと認めたときは、結果通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに変更後の支給認定証を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、3号認定(保育認定)を受けた小学校就学前子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により支給認定の変更を行うことができる。

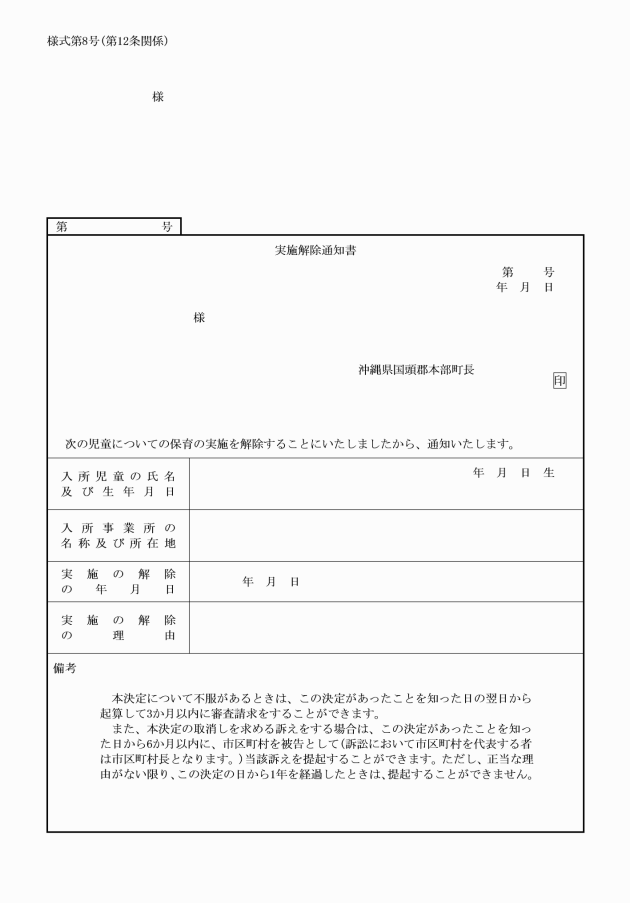

(支給認定の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すことができる。

(1) 保育認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもが、当該支給認定の有効期限内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 支給認定保護者が、当該支給認定の有効期限内に、本部町から転出したとき。

(4) 支給認定保護者が、子どものための教育・保育給付に関して必要な事項についての報告、提出又は提示を町長が命じた際に、正当な理由なく応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。

2 町長は前項の規定により支給認定証の取消しを行ったときは、支給認定保護者に通知し、当該支給認定保護者に対し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(入所者の調整)

第6条 町長は、保育認定を受けた小学校就学前子どもの特定の保育所等に対する入所希望数が、当該保育所等の受入可能人数を超えているときは、町長が別に定める優先順位に基づき、入所者を調整することができる。

(入所の決定)

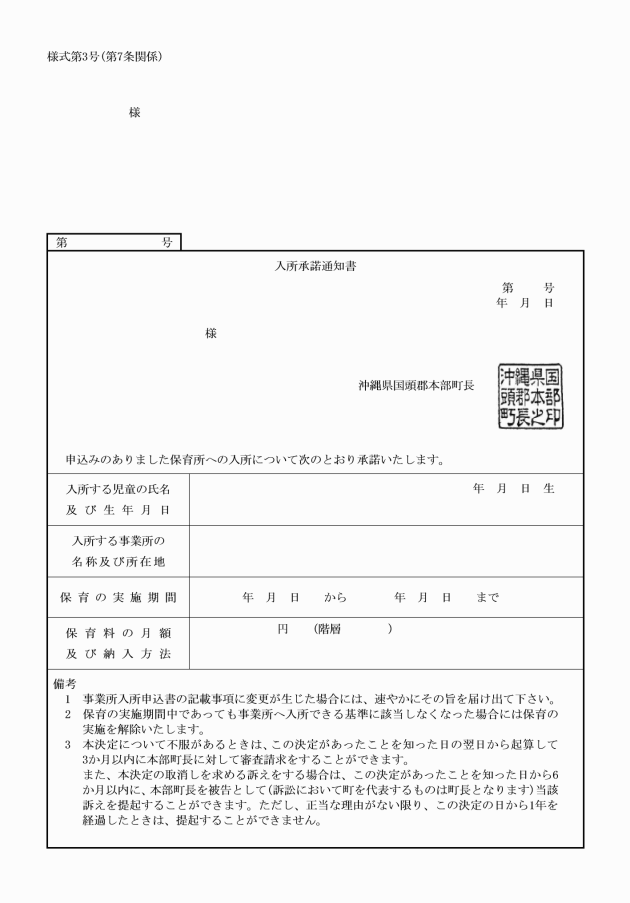

第7条 町長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、保育所等への入所が可能であるときは、保育所等入所承諾書(様式第3号。以下「入所承諾書」という。)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。

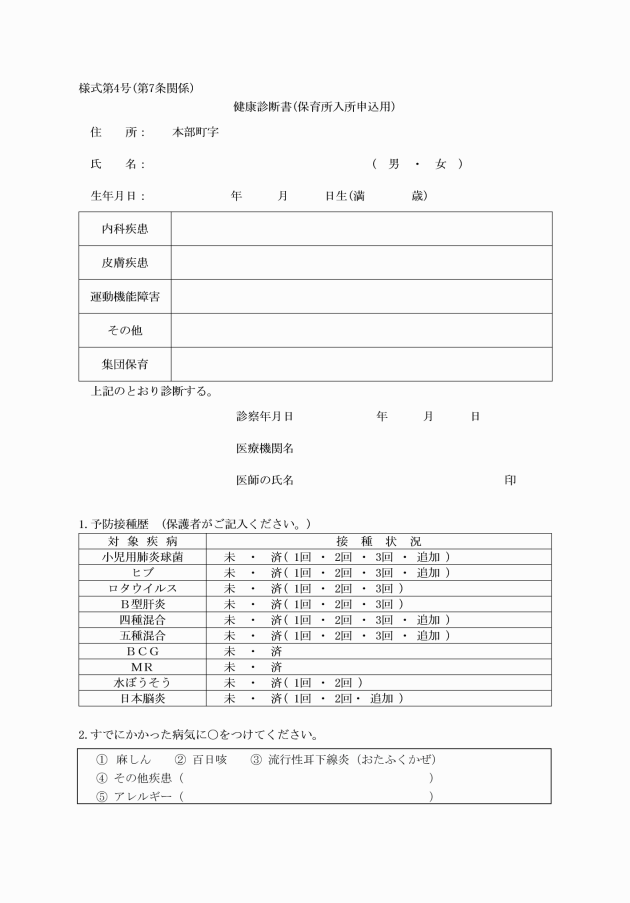

2 保育所等入所承諾書の交付を受けた児童の保護者は、入所児童の健康診断書(様式第4号)を町長の指定する日時までに提出しなければならない。

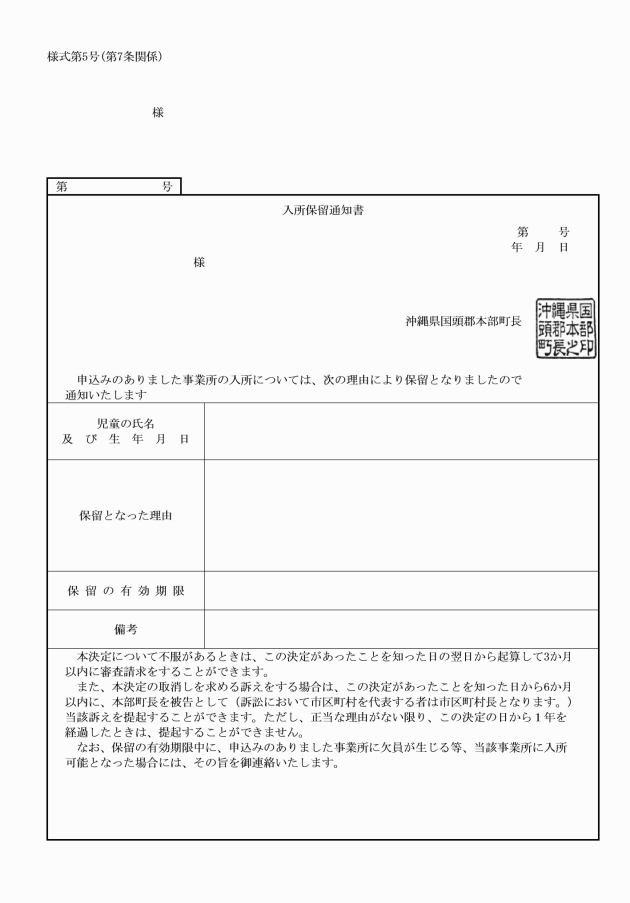

3 町長は、申請者のうち保育所等への入所を希望する保護者において、保育所等への入所が不可能だと判断したときは、入所保留通知書(様式第5号。以下「入所保留通知書」という。)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。

(保育児童台帳)

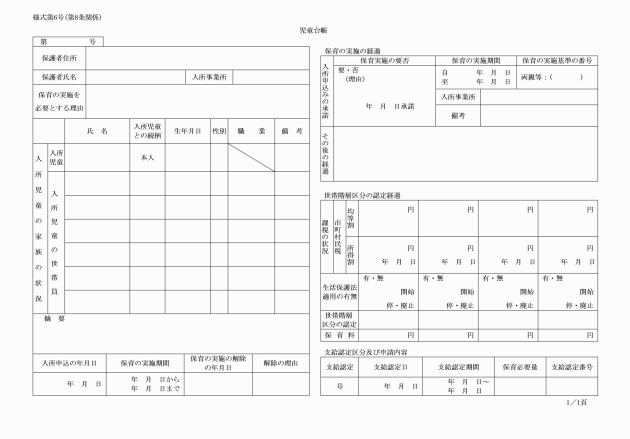

第8条 町長は、保育所に入所した児童について保育児童台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(入所の継続)

第9条 保育所等に入所している子どもの保護者(以下「保育所等利用保護者」という。)が、翌年度も同施設への入所を希望するときは、認定申請書に第2条第2項の各号に掲げるもののうち必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、入所の継続について審査し、入所承諾書又は入所保留通知書により、当該保育所等利用保護者に通知するものとする。

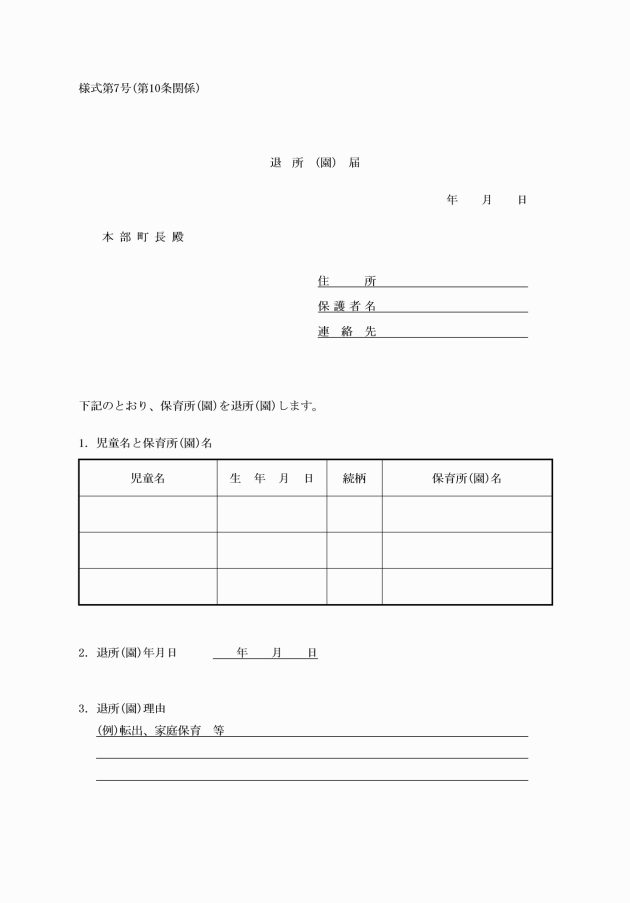

(退所の手続)

第10条 保育所等利用保護者は、その保護する子どもを退所させようとするときは、その事実が発生する日前10日までに退所(園)届(様式第7号。以下「退所届」という。)を、町長に提出しなければならない。

(退所又は出席停止)

第11条 児童又はその保護者が、次の各号の一に該当する場合は、出席を停止し、又は退所させることができる。

(1) 条例第2条に該当しなくなったとき。

(2) 条例第3条の各号の一に該当したとき。

(3) 保護者が、この条例に基づく規則に従わないとき。

(保育料の納期)

第14条 保育料は、毎月20日までにその月分を納めなければならない。ただし、月の途中に入所した場合においては、町長が指定する日までに納めるものとする。

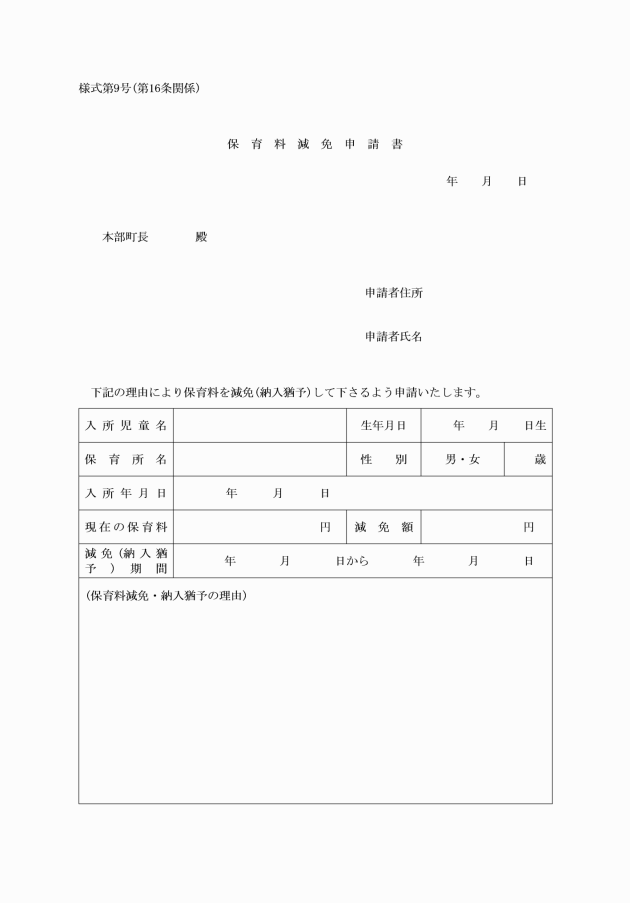

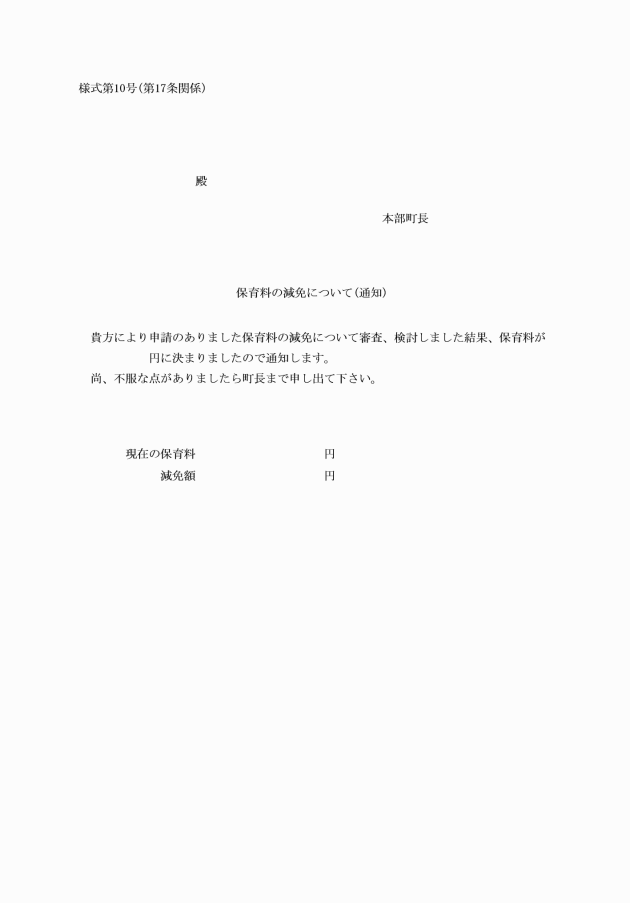

(1) 保護者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し生活が困窮しているとき。

(2) 保護者が災害により著しい損害を受け保育料の納入が困難になったとき。

(3) その他町長が認める事情があるとき。

2 前項の規定は、保育料の納入を猶予する場合に準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

附則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

別表(第13条関係)

本部町保育所徴収金(保育料)基準額表

階層区分 | 各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||

定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||

標準 | 短時間 | 標準 | 短時間 | ||||

第1 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||

第2 | 市町村民税非課税世帯 | 母子・父子 在宅障がい者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第2―1 | 上記以外の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第3 | 市町村民税課税世帯 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 母子・父子 在宅障がい者等 | 7,000 | 6,700 | 0 | 0 |

第3―1 | 上記以外の世帯 | 15,600 (7,800) | 14,400 (7,200) | 0 | 0 | ||

第4a | 48,600円以上57,700円未満 | 母子・父子 在宅障がい者等 | 7,000 | 6,700 | 0 | 0 | |

第4a―1 | 上記以外の世帯 | 24,000 (12,000) | 22,200 (11,100) | 0 | 0 | ||

第4b | 57,700円以上77,101円未満 | 母子・父子 在宅障がい者等 | 12,000 (6,000) | 11,100 (5,550) | 0 | 0 | |

第4b―1 | 上記以外の世帯 | 24,000 (12,000) | 22,200 (11,100) | 0 | 0 | ||

第4c | 77,101円以上97,000円未満 | 24,000 (12,000) | 22,200 (11,100) | 0 | 0 | ||

第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 33,300 (16,650) | 30,700 (15,350) | 0 | 0 | ||

第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 42,700 (21,350) | 39,000 (19,500) | 0 | 0 | ||

第7 | 301,000円以上397,000円未満 | 44,000 (22,000) | 39,400 (19,700) | 0 | 0 | ||

第8 | 397,000円以上 | 57,200 (28,600) | 51,200 (25,600) | 0 | 0 | ||

※上表の( )書きは半額、10円未満は切り捨て

※同一世帯から二人以上措置された場合の徴収金の算定

・幼稚園・認定こども園を利用している児童も算定対象人数に含めて兄弟数を数え、在園児中、年齢の高い順に、1人目を全額徴収とし、2人目を半額徴収、3人目以降を0円とする。

ただし、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割課税額が77,101円未満の母子・父子在宅障がい者等世帯の場合、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降は0円とし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満世帯(母子・父子在宅障がい者等を除く)の場合、第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額徴収、第3子以降は0円とする。

備考

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子世帯。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者。