○本部町医療的ケアを必要とする児童等に係る保育実施要綱

令和4年3月10日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童で、集団での保育が可能な児童(以下「医療的ケア児」という。)が、保育所を利用し、健康で安全な生活を送るための医療的ケアを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、保育所(通所時を除く。第5条第1号において同じ。)において、医療的ケア児に対して行う日常生活を営む上で必要な医療的行為(疾病等の治療を目的としないものに限る。)であって、当該児童の主治医が保育所において当該医療行為を行うことに支障がないと認め、町長が指定する看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「看護師等」という。)が主治医から指示を受けて行うものをいう。

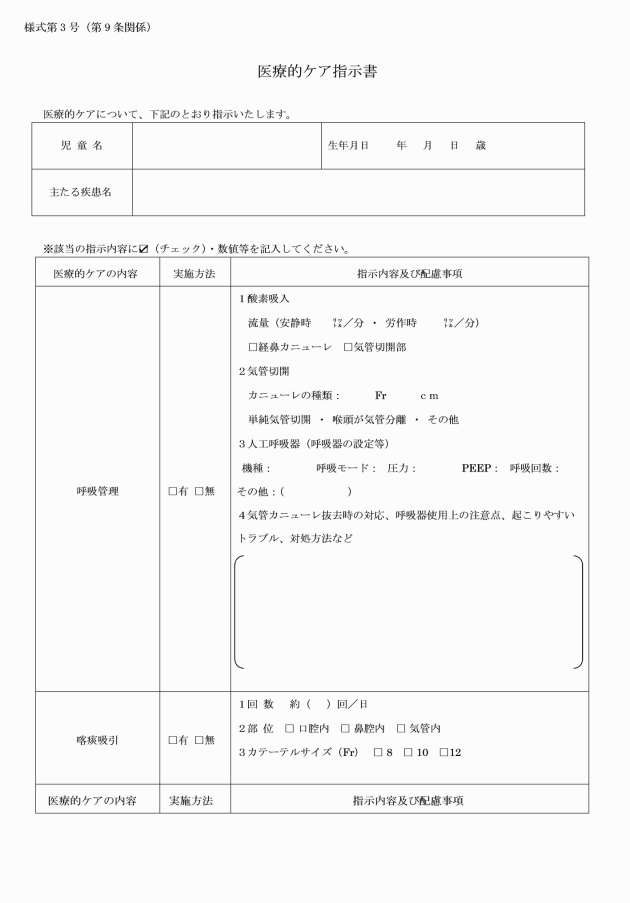

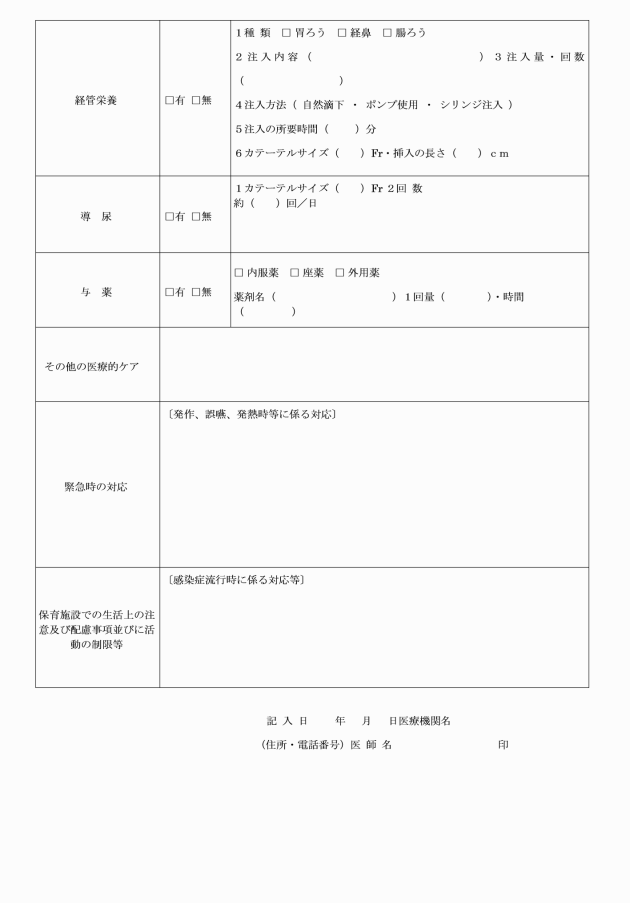

2 医療的ケアの種別及び内容は、別表に定めるものとする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、本部町とする。ただし、事業の一部について、適切に事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。

2 前項の場合において、町は委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先からの定期的な報告を求めるものとする。

(対象児童)

第4条 本事業の対象者(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項に規定する小学校就学前子どもであって、医療的ケア児のうち町長が医療的ケアの実施を認めるものとする。

(看護師等の職務)

第5条 本事業において看護師等の職務は、次のとおりとする。

(1) 保育所において医療的ケアを行うこと。

(2) 医療的ケアに関する資料等の収集及び整理を行うこと。

(3) その他所属する保育所の施設長が必要と認めること。

(担当保育士等の職務)

第6条 対象児童の保育にあたる保育士等(以下「担当保育士等」という。)は、看護師等及び対象児童の保護者(以下「保護者」という。)と連携して対象児童の心身の状態を把握し、保育を実施する。

(医療的ケア検討委員会)

第7条 医療的ケアの実施の検討をするため、医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会の委員は、原則として次の者をもって構成する。

(1) 子育て支援課長

(2) 渡久地保育所長

(3) 健康づくり推進課母子保健担当保健師

(4) 福祉課障害児担当保健師

(5) その他必要な職員

3 検討委員会の委員長は子育て支援課長とし、委員長の指名により副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、検討委員会の会議を招集し主宰する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、主治医、嘱託医又は園医に検討委員会への助言を求めることができる。

(環境整備)

第8条 対象児童に健康で安全な保育ができる環境を整えるため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 医療的ケアの実施に当たっては、衛生面に配慮したケアを提供すること。

(2) 対象児童の発達段階及びケアの内容を踏まえ、対象児童のプライバシーに配慮すること。

(3) 医療的ケアに関する研修を実施し、職員の知識及び技能を向上させること。

(医療的ケア実施)

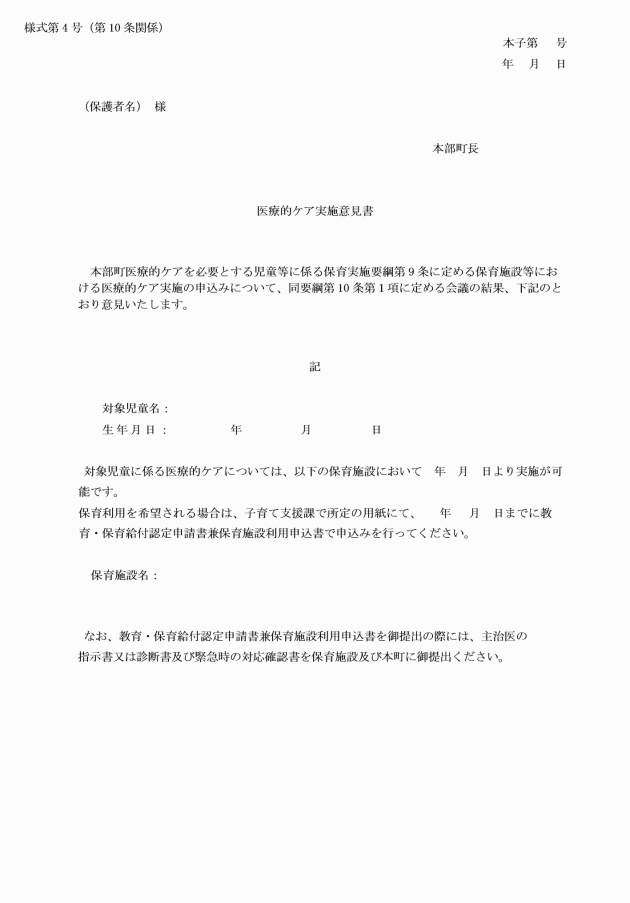

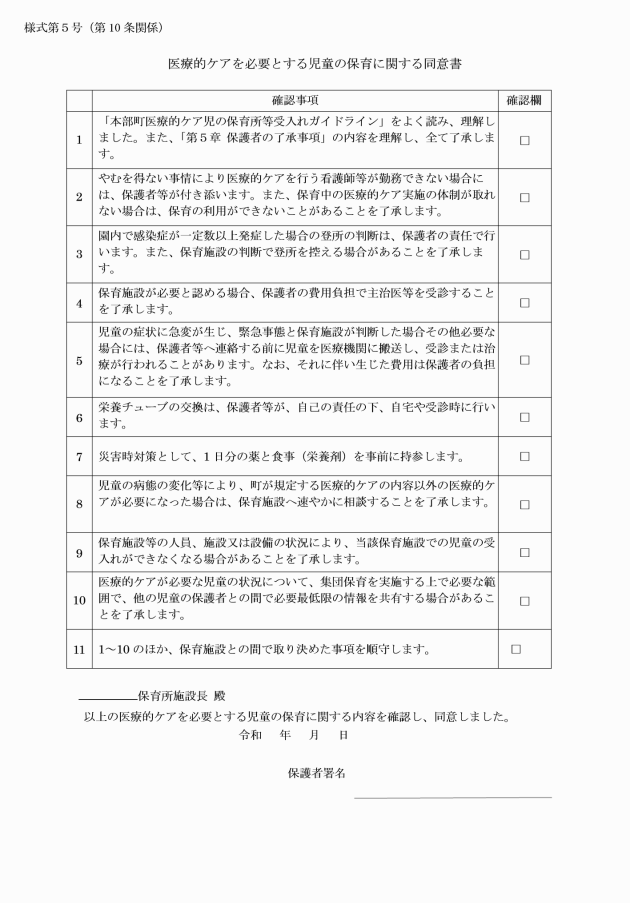

第11条 医療的ケア実施については、保護者と調整の上、決定する。

2 医療的ケアは、看護師等が実施し、担当保育士等がそれを補佐する。

3 看護師等及び担当保育士等は、対象児童の医療的ケアの実施に当たり、主治医による指導を受けなければならない。

(連絡体制)

第13条 町長は、医療的ケアの実施に当たり、保護者、主治医、医療機関及び関係者との連絡体制を整備するものとする。

(経費)

第14条 保護者は、医療機関に対する診療報酬、文書料及び医療的ケアに必要な器具代並びに消耗品代を負担しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

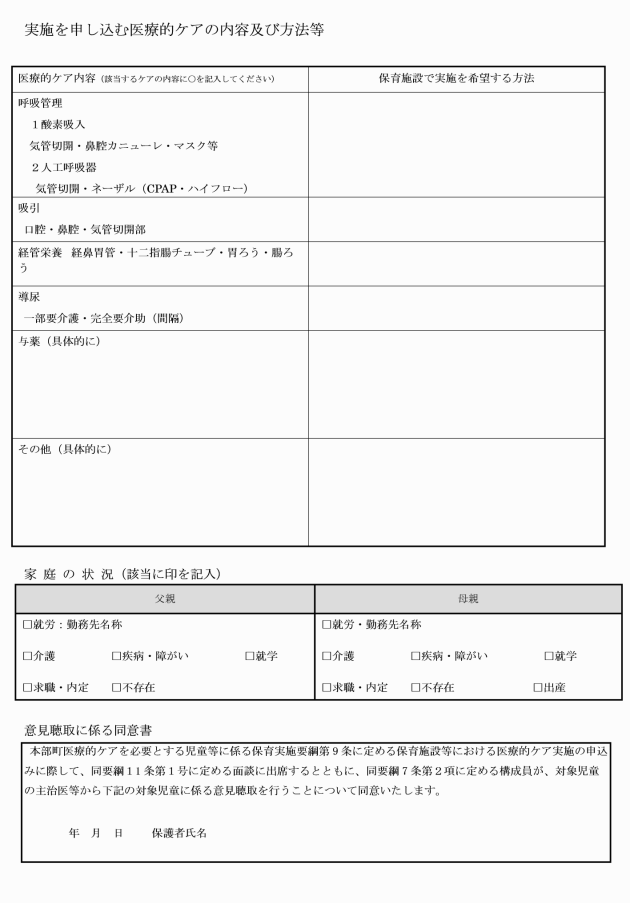

種別 | 内容 |

呼吸 | 酸素吸入、人工呼吸器及び吸引 |

栄養 | 経鼻、胃ろう及び腸ろう |

排泄 | 排尿のケア(導尿)及び排便のケア(浣腸) |

その他 | 町長が実施を認めた医療的ケア |