○本部町保育の実施基準取扱要領

昭和61年12月22日

訓令第4号

1 目的

本部町保育の実施等に関する条例(昭和62年条例第8号)第2条に規定する保育の実施事務に関しては、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条3項及び児童福祉法施行規則第24条」に基づき行うものとし、保育の実施の適正を図るため、町長は、別表のとおり「本部町保育の実施基準」を定める。

2 原則

(1) 本基準は、同居の親族その他の者が保育に当たれない場合であって母親の状況が基準のいずれかの事項に該当する場合は保育所に入所できる基準を示したものである。

(2) 本基準は、別表①から⑨までを基準とする世帯の親族の状況、地域、家庭環境等の特殊事情、週間、月間の就労日数等保育所入所申込世帯の実態が複雑多岐にわたることから⑩の調整基準を併せて適用する。

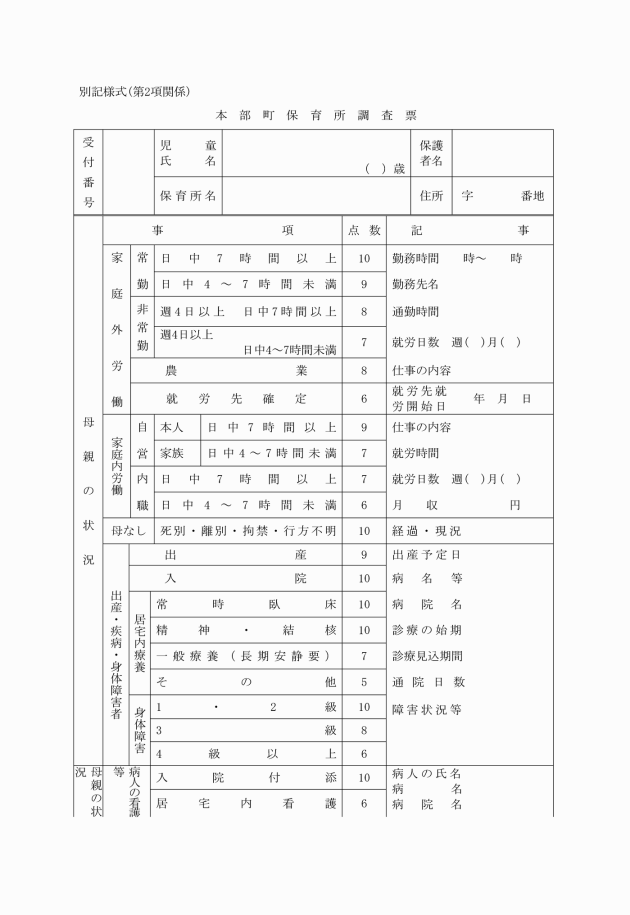

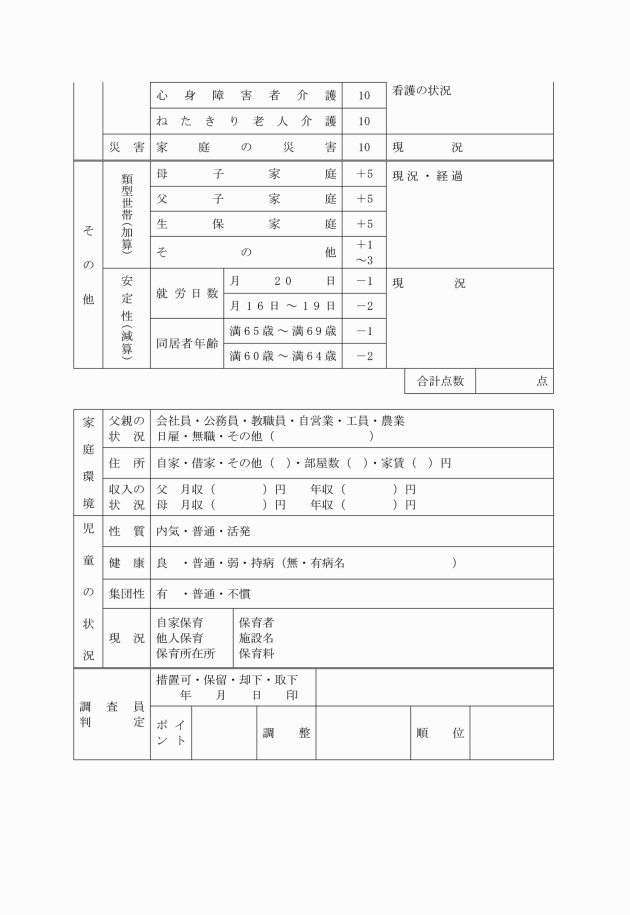

(3) 町長は、別記様式のとおり本部町保育所調査票を定める。

3 入所承諾

本基準に基づく入所の承諾は、本部町保育の実施基準に基づき審査し、その結果によって町長の決裁により決定するものとする。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成10年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し平成10年4月1日から適用する。

附則(平成18年訓令甲第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令甲第8号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

本部町保育の実施基準

保護者の状況 | |||||||

番号 | 類型 | 細目 | 実施指数 | 優先順位 | |||

① | 居宅外労働 | 月160時間以上の就労 | 10 | 1 | |||

月120時間以上の就労 | 9 | 2 | |||||

月80時間以上の就労 | 8 | 3 | |||||

月64時間以上の就労 | 7 | 4 | |||||

居宅内労働 | 月160時間以上の就労 | 9 | 2 | ||||

月120時間以上の就労 | 8 | 3 | |||||

月80時間以上の就労 | 7 | 4 | |||||

月64時間以上の就労 | 6 | 5 | |||||

② | 保護者のいない家庭 | 不存在 | 死亡・離別・拘禁・行方不明等 | 10 | 1 | ||

③ | 出産 疾病 身体等障がい者 | 出産 | 出産前2ヶ月・産後3ヶ月 | 9 | 2 | ||

入院 | 疾病のため1ヶ月以上の入院 | 10 | 1 | ||||

居宅療養 | 常時臥床 | 疾病のため1ヶ月常時臥床 | 10 | 1 | |||

精神・結核 | 医師が長期加療(安静)を要すると判断したもの | 10 | 1 | ||||

一般療養 | 医師が1ヶ月以上加療(安静)を要すると判断したもの | 7 | 4 | ||||

その他 | 疾病は比較的軽症であるが定期的通院等を要するもの | 5 | 6 | ||||

障害者 | 1・2級 | A | 障害者及び療育手帳を所有する者及び同程度と判断できるもの | 10 | 1 | ||

3級 | B | 8 | 3 | ||||

4級以下 | ― | 6 | 5 | ||||

④ | 病人の介護等 | 入院付添 | おおむね1ヶ月以上の親族の入院、付添にあたっているもの | 10 | 1 | ||

居宅内看護・介護 | 同居の家族の長期居宅療養等介護に常時あたっているもの | 6 | 5 | ||||

⑤ | 災害 | 家庭の災害 | 火災・風水害等で家屋が失われ復旧にあたる場合 | 10 | 1 | ||

⑥ | 求職活動中 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている | 6 | 5 | |||

⑦ | 就学 | 学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校又は職業能力開発促進法等に規定する公共職業能力開発施設等に通っている | 居宅内労働に準ずる | ||||

⑧ | 虐待・DV | 児童虐待又はDV等により家庭での保育が困難だと認められる場合 | 10 | 1 | |||

⑨ | みなし育休 | 自営業や非正規雇用の母親の出産により出産対象児の兄(姉)の継続入所 | 6 | 5 | |||

⑩ | 調整指数 | ひとり親家庭 | 父又は母の死亡・離別・拘禁・行方不明等 | +5 | |||

失業 | 生計中心者が失業し休職中である場合(申込み時点より過去3ヶ月以内) | +4 | |||||

生活保護世帯 | 生活保護世帯で保育の実施により自立が見込まれる場合 | +3 | |||||

兄弟入所 | 入所時において兄弟姉妹が同じ保育所を利用しようとする場合 | +2 | |||||

障がい児 | 申込児童が障がい手帳、療育手帳等を所有している場合 | +2 | |||||

その他 | 小規模保育施設等の卒園児が連携施設を利用する場合 | +3 | |||||

介護等 | 在宅の父又は母が常時寝たきりの状態にある場合 | +4 | |||||

同居親族(減算) | 満18歳~満60歳未満 | 祖父母等の同居親族について、「保育ができない証明」の提出ができない場合 | -3 | ||||

注) この表の適用にあたっては、まず①から⑨までの基本基準のいずれかに該当しているかを調べこれに対応する実施指数及び優先順位を把握する。なお、⑩の調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する実施指数を把握し、上記基本基準の実施指数と合算する。次に、実施指数の高い方から順次実施決定審査に提出する名簿に登載する。この場合、実施指数の値が同じであるときは優先順位の高いものから登載する。実施基準が2つ以上にわたる場合には基本指数の高い方とする。自営業、農業は居宅外労働とする。ただし、同一(隣接)敷地等の場合は居宅内とみなす。労働時間の算出は、提出された就労証明書に基づく。書類審査のうえ、申請内容と異なる事実が発覚した場合には事実に合わせて基準指数を算定する。また、国の方針に基づき継続入所申込み児童を先に調整(選考)し、その後新規入所申込み児童について調整(選考)を行う。